Splenectomia Laparoscopica in caso di splenomegalia superiore ai 20 cm di diametro

Mentre la tecnica della splenectomia laparoscopica risulta ben codificata per le milze di dimensioni normali e comunque con distanza interpolare inferiore ai 20 cm, questa non sempre risulta applicabile nelle milze megaliche dove tale distanza risulta superiore ai 20 cm.

In questo caso le linee guida internazionali (cfr biblio.) non suggeriscono una tecnica in particolare ma consigliano di scegliere in base a diversi parametri una delle seguenti:

- totalmente laparoscopica

- Hand-assisted

- laparotomica

Qui di seguito viene descritta la tecnica totalmente laparoscopica in caso di milze megaliche (>20 cm)

Posizionamento del paziente

La splenectomia laparoscopica (SL) può essere eseguita posizionando il paziente in decubito laterale, emilaterale o supino a seconda preferenza del chirurgo, il volume della milza, le caratteristiche del paziente, e la necessità di eseguire procedure associate.

La posizione supina consente un buon accesso alla borsa omentale e ed una eccellente visualizzazione dell'ilo splenico, condizione ideale da ricercare come primo passo della procedura in milze megaliche.

Questa posizione è indicata anche in caso di procedure associate (es. colecistectomia, biopsie linfonodali o biopsie di altri organi) durante la SL. D'altra parte, la posizione di decubito laterale completo non è raccomandata, poichè l'organo può cadere medialmente dal quadrante superiore destro avvicinandosi troppo ai porti e rendendo impossibile la manipolazione della milza.

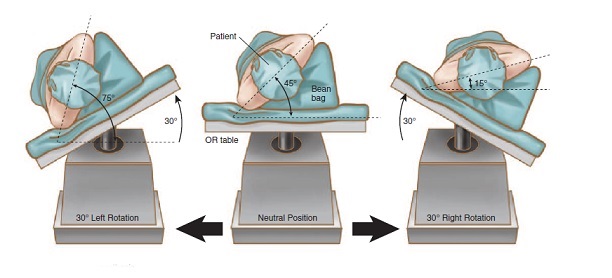

In tutti i casi, preferiamo l'approccio emilaterale: il paziente viene posizionato sul tavolo con il lato sinistro sollevato mediante uso di dispositivi di posizionamento (ad esempio con cuscini o cunei di schiuma) fino ad ottenere un angolo di 40 ° a 45 ° dalla superficie del tavolo.

Con questo approccio, il posizionamento del paziente può essere regolato per esigenze chirurgiche inclinando il tavolo in modo da ottenere una possibile escursione dalla posizione supina a quella completamente laterale. Il cuscino si trova sotto il torace fino a livello ombelicale; un secondo cuscino viene quindi posto tra le gambe. Il braccio destro, teso è posto su un reggibraccio, mentre il braccio sinistro è elevato e fissato in una posizione flessa sopra la testa del paziente.

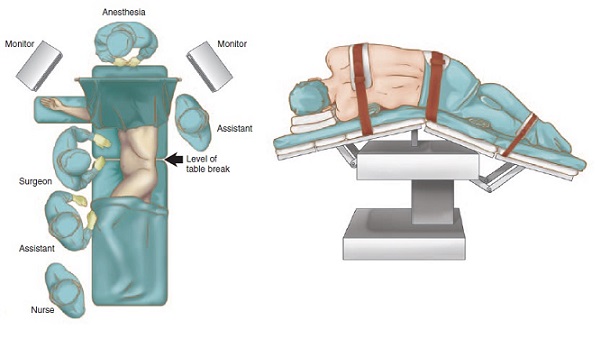

Il paziente deve essere assicurato con cinghie sul petto e le anche per consentire estrema rotazione del tavolo operatorio. I monitor sono posti su entrambi i lati della testa del paziente. Il chirurgo e colui che tiene la telecamera si posizionano sulla destra del paziente mentre il primo assistente si posiziona a sinistra, come mostrato in Figura 1.

La splenectomia laparoscopica (SL) può essere eseguita posizionando il paziente in decubito laterale, emilaterale o supino a seconda preferenza del chirurgo, il volume della milza, le caratteristiche del paziente, e la necessità di eseguire procedure associate.

La posizione supina consente un buon accesso alla borsa omentale e ed una eccellente visualizzazione dell'ilo splenico, condizione ideale da ricercare come primo passo della procedura in milze megaliche.

Questa posizione è indicata anche in caso di procedure associate (es. colecistectomia, biopsie linfonodali o biopsie di altri organi) durante la SL. D'altra parte, la posizione di decubito laterale completo non è raccomandata, poichè l'organo può cadere medialmente dal quadrante superiore destro avvicinandosi troppo ai porti e rendendo impossibile la manipolazione della milza.

In tutti i casi, preferiamo l'approccio emilaterale: il paziente viene posizionato sul tavolo con il lato sinistro sollevato mediante uso di dispositivi di posizionamento (ad esempio con cuscini o cunei di schiuma) fino ad ottenere un angolo di 40 ° a 45 ° dalla superficie del tavolo.

Con questo approccio, il posizionamento del paziente può essere regolato per esigenze chirurgiche inclinando il tavolo in modo da ottenere una possibile escursione dalla posizione supina a quella completamente laterale. Il cuscino si trova sotto il torace fino a livello ombelicale; un secondo cuscino viene quindi posto tra le gambe. Il braccio destro, teso è posto su un reggibraccio, mentre il braccio sinistro è elevato e fissato in una posizione flessa sopra la testa del paziente.

Il paziente deve essere assicurato con cinghie sul petto e le anche per consentire estrema rotazione del tavolo operatorio. I monitor sono posti su entrambi i lati della testa del paziente. Il chirurgo e colui che tiene la telecamera si posizionano sulla destra del paziente mentre il primo assistente si posiziona a sinistra, come mostrato in Figura 1.

Posizionamento dei trocars

Di solito si utilizzano 4 trocars, come mostrato in Figura 2. Il pneumoperitoneo è indotto con una "tecnica aperta" attraverso l'ombelico e successivamente viene inserito un trocar da 10 mm per la telecamera.

La posizione esatta di questo trocar varia con l'habitus corporeo del paziente e con le dimensioni spleniche. In pazienti con addome voluminoso o molto alti e in milze moderatamente allargate, esso può essere posizionato al di sopra e/o alla sinistra dell'ombelico.

Analogamente, la posizione degli altri trocar deve essere adattata alle dimensioni spleniche, anziché essere posti nella posizione tipica sottocostale(Fig.2).

Nella splenomegalia massiva, i trocars vengono generalmente posizionati a 4 cm dal margine infero-mediale della milza, parallelamente al margine costale sinistro, ma alla portata del diaframma.

Sotto guida laparoscopica vengono posizionati un trocar da 5mm sotto-xifoideo, un trocar da 10 mm variabilmente sotto il margine costale lungo la linea emiclaveare e il trocar più laterale da 10 mm in linea ascellare sinistra, a metà strada tra il margine costale e la cresta iliaca. Talvolta è impossibile posizionare il trocar più laterale al di sotto del polo inferiore della milza, in tal caso occorre posizionarlo il più in basso possibile.

Una infiltrazione con anestetico locale prima dell'inserimento di ogni trequarti aiuta a ridurre il dolore post-operatorio e a confermare la posizione precisa di ogni trequarti.

Di solito si utilizzano 4 trocars, come mostrato in Figura 2. Il pneumoperitoneo è indotto con una "tecnica aperta" attraverso l'ombelico e successivamente viene inserito un trocar da 10 mm per la telecamera.

La posizione esatta di questo trocar varia con l'habitus corporeo del paziente e con le dimensioni spleniche. In pazienti con addome voluminoso o molto alti e in milze moderatamente allargate, esso può essere posizionato al di sopra e/o alla sinistra dell'ombelico.

Analogamente, la posizione degli altri trocar deve essere adattata alle dimensioni spleniche, anziché essere posti nella posizione tipica sottocostale(Fig.2).

Nella splenomegalia massiva, i trocars vengono generalmente posizionati a 4 cm dal margine infero-mediale della milza, parallelamente al margine costale sinistro, ma alla portata del diaframma.

Sotto guida laparoscopica vengono posizionati un trocar da 5mm sotto-xifoideo, un trocar da 10 mm variabilmente sotto il margine costale lungo la linea emiclaveare e il trocar più laterale da 10 mm in linea ascellare sinistra, a metà strada tra il margine costale e la cresta iliaca. Talvolta è impossibile posizionare il trocar più laterale al di sotto del polo inferiore della milza, in tal caso occorre posizionarlo il più in basso possibile.

Una infiltrazione con anestetico locale prima dell'inserimento di ogni trequarti aiuta a ridurre il dolore post-operatorio e a confermare la posizione precisa di ogni trequarti.

Tecnica operatoria

È necessario utilizzare un' ottica da 30° che viene inserita attraverso il trocar 1.

Il lettino operatorio viene spezzato per aumentare la distanza tra la cresta iliaca ed il margine costale ed è anche posto in posizione di anti-Trendelemburg con una inclinazione laterale di 30°-45°.

Il chirurgo opera attraverso il trocar 2 e 3 utilizzando una pinza atraumatica e un dissettore a radiofrequenza (Ligasure Vessel Sealing System (Valleylab, Boulder, CO, USA)) mentre il primo assistente utilizza il trocar 4 per retrarre/manipolare la milza attraverso una seconda pinza atraumatica.

Legatura dell'arteria splenica

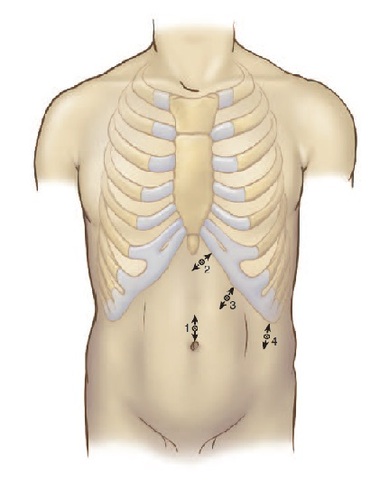

Dopo l'esplorazione della cavità addominale (fegato e linfonodi in particolare) e l'esclusione di una milza accessoria, la dissezione inizia con l'apertura del piccolo omento perché nella maggior parte dei casi la legatura dell'arteria splenica rappresenta il punto chiave della procedura.

Anche se questa manovra che allunga i tempi operatori può sembrare inutile in una splenectomia semplice, in caso di splenomegalia massiva può prevenire l'insorgenza di gravi emorragie che potrebbero verificarsi in qualsiasi situazione ma più facilmente durante la dissezione ilare.

Un aspetto positivo che si riscontra in caso di milza megalica è che i vasi ilari sono allungati e spesso ben visibili e distinguibili dal pancreas, in ragione anche dell'aumentato calibro; questa evenienza ne rende più facile l'isolamento.

L'accesso alla retrocavità degli epiploon si ottiene sollevando e retraendo medialmente lo stomaco con una pinza attraverso il trocar 2 ed esercitando una controtrazione sul corpo della milza attraverso il trocar 4 con una pinza a branche chiuse o meglio con un divaricatore atraumatico.

Il legamento gastrocolico viene aperto con l'elettrobisturi o con il Ligasure ed una volta entrati nella retrocavità il pancreas viene identificato. L'arteria splenica o la sua pulsazione deve essere visibile superiormente al pancreas.

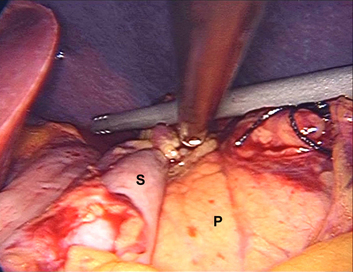

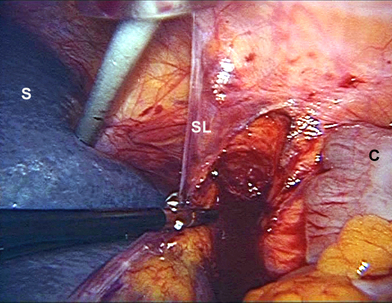

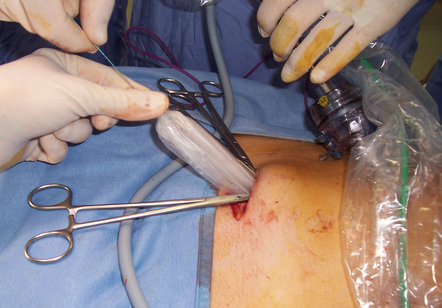

Il peritoneo viscerale è aperto con le forbici. L'arteria viene chiusa con una clip o con un laccio di seta, ma non divisa (Figura 3A-B). Una legatura deve essere preferita alla clip soprattutto se la linea di sezione della suturatrice sarà in prossimità, in modo da evitare inceppamenti delle clip all'interno dei morsi che possano provocare una chiusura incompleta con conseguente emorragia.

È necessario utilizzare un' ottica da 30° che viene inserita attraverso il trocar 1.

Il lettino operatorio viene spezzato per aumentare la distanza tra la cresta iliaca ed il margine costale ed è anche posto in posizione di anti-Trendelemburg con una inclinazione laterale di 30°-45°.

Il chirurgo opera attraverso il trocar 2 e 3 utilizzando una pinza atraumatica e un dissettore a radiofrequenza (Ligasure Vessel Sealing System (Valleylab, Boulder, CO, USA)) mentre il primo assistente utilizza il trocar 4 per retrarre/manipolare la milza attraverso una seconda pinza atraumatica.

Legatura dell'arteria splenica

Dopo l'esplorazione della cavità addominale (fegato e linfonodi in particolare) e l'esclusione di una milza accessoria, la dissezione inizia con l'apertura del piccolo omento perché nella maggior parte dei casi la legatura dell'arteria splenica rappresenta il punto chiave della procedura.

Anche se questa manovra che allunga i tempi operatori può sembrare inutile in una splenectomia semplice, in caso di splenomegalia massiva può prevenire l'insorgenza di gravi emorragie che potrebbero verificarsi in qualsiasi situazione ma più facilmente durante la dissezione ilare.

Un aspetto positivo che si riscontra in caso di milza megalica è che i vasi ilari sono allungati e spesso ben visibili e distinguibili dal pancreas, in ragione anche dell'aumentato calibro; questa evenienza ne rende più facile l'isolamento.

L'accesso alla retrocavità degli epiploon si ottiene sollevando e retraendo medialmente lo stomaco con una pinza attraverso il trocar 2 ed esercitando una controtrazione sul corpo della milza attraverso il trocar 4 con una pinza a branche chiuse o meglio con un divaricatore atraumatico.

Il legamento gastrocolico viene aperto con l'elettrobisturi o con il Ligasure ed una volta entrati nella retrocavità il pancreas viene identificato. L'arteria splenica o la sua pulsazione deve essere visibile superiormente al pancreas.

Il peritoneo viscerale è aperto con le forbici. L'arteria viene chiusa con una clip o con un laccio di seta, ma non divisa (Figura 3A-B). Una legatura deve essere preferita alla clip soprattutto se la linea di sezione della suturatrice sarà in prossimità, in modo da evitare inceppamenti delle clip all'interno dei morsi che possano provocare una chiusura incompleta con conseguente emorragia.

Divisione del Legamento gastrosplenico e dei vasi gastrici brevi

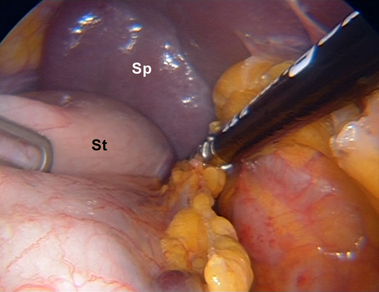

Una volta aperta la retrocavità, il legamento gastrosplenico crea una sorta di tenda tesa tra la grande curvatura dello stomaco e la milza. Tale struttura deve essere mantenuta sotto tensione mediante le pinze tenute dal chirurgo e dall'aiuto, come descritto sopra.

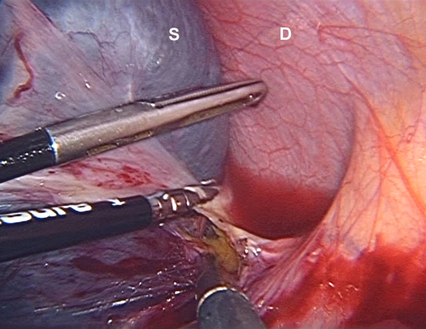

La pinza dell'assistente può essere posizionata anche sotto il legamento, cercando di sollevarlo per ottenere una migliore esposizione. Successivamente, procedendo cranialmente i vasi gastrici brevi sono identificati e divisi con il Ligasure (Figura 4).

Questi vasi sono molto corti e dilatati nella splenomegalia e il loro accesso diventa più difficile quanto più ci si avvicina al polo superiore dove il fondo gastrico viene in contatto diretto con la milza. Pertanto, il Ligasure può essere molto utile in questa fase poiché non provoca lesioni termiche della parete gastrica o rottura della capsula splenica.

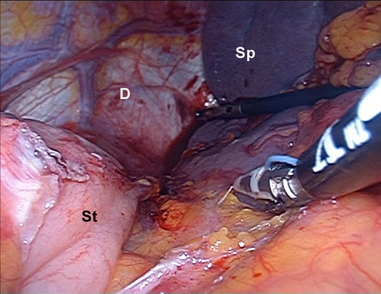

Per completare la divisione del legamento è necessario sollevare il polo splenica e di ritrattare lateralmente mediante un retrattore ventilatore, il chirurgo facendo un controtrazione sul fondo gastrico allo stesso tempo.

Bisogna fare attenzione a questo livello perché il legamento si trova al di sopra del pilastro sinistro del diaframma e potrebbero verificarsi dei sanguinamenti durante la dissezione conseguenti ad una lesione delle fibre muscolari (Figura 5).

Una volta aperta la retrocavità, il legamento gastrosplenico crea una sorta di tenda tesa tra la grande curvatura dello stomaco e la milza. Tale struttura deve essere mantenuta sotto tensione mediante le pinze tenute dal chirurgo e dall'aiuto, come descritto sopra.

La pinza dell'assistente può essere posizionata anche sotto il legamento, cercando di sollevarlo per ottenere una migliore esposizione. Successivamente, procedendo cranialmente i vasi gastrici brevi sono identificati e divisi con il Ligasure (Figura 4).

Questi vasi sono molto corti e dilatati nella splenomegalia e il loro accesso diventa più difficile quanto più ci si avvicina al polo superiore dove il fondo gastrico viene in contatto diretto con la milza. Pertanto, il Ligasure può essere molto utile in questa fase poiché non provoca lesioni termiche della parete gastrica o rottura della capsula splenica.

Per completare la divisione del legamento è necessario sollevare il polo splenica e di ritrattare lateralmente mediante un retrattore ventilatore, il chirurgo facendo un controtrazione sul fondo gastrico allo stesso tempo.

Bisogna fare attenzione a questo livello perché il legamento si trova al di sopra del pilastro sinistro del diaframma e potrebbero verificarsi dei sanguinamenti durante la dissezione conseguenti ad una lesione delle fibre muscolari (Figura 5).

Divisione del legamento splenocolico

Per questa fase della procedura occorre aumentare la rotazione laterale del tavolo operatorio verso destra e l'inclinazione in anti-Trendelenburg.

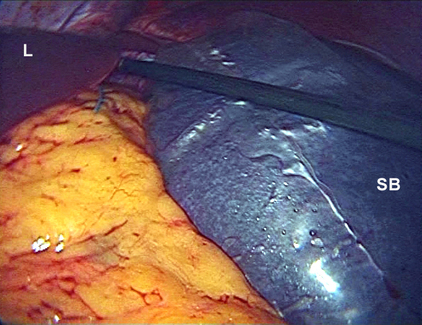

La flessura splenica è parzialmente mobilizzata sezionando il legamento splenocolico, la parte inferiore del legamento frenocolico e il sustentaculum lienis se presente (Figura 6-7). Il legamento splenocolico è abbastanza variabile, può essere sottile e avascolare o coperto da uno spesso omento. L'esposizione è ottenuta con una delicata trazione con la pinza tenuta dall'operatore mentre il colon è messo in tensione dalla pinza dell'assistente attraverso il trocar 4.

La dissezione procede da mediale a laterale con minima trazione e i legamenti peritoneali sono divisi vicino alla milza mediante Ligasure.

Cerchiamo sempre di tenere un peduncolo di tessuto attaccato alla milza per utilizzarlo come "manico" per manipolare l'organo. Questo stratagemma risulta fondamentale soprattutto quando si manipolano organi voluminosi e fragili con strumenti che risultano essere inadeguati per questo uso come pinze, dissettori etc. che benché atraumatici possono lesionare la capsula splenica e provocare sanguinamenti difficilmente dominabili.

A volte, durante la mobilitazione del polo inferiore, si possono incontrare vasi diretti al polo inferiore che devono essere sezionati. Si tratta di piccoli rami derivanti dalla vena gastroepiploica sinistra.

Per questa fase della procedura occorre aumentare la rotazione laterale del tavolo operatorio verso destra e l'inclinazione in anti-Trendelenburg.

La flessura splenica è parzialmente mobilizzata sezionando il legamento splenocolico, la parte inferiore del legamento frenocolico e il sustentaculum lienis se presente (Figura 6-7). Il legamento splenocolico è abbastanza variabile, può essere sottile e avascolare o coperto da uno spesso omento. L'esposizione è ottenuta con una delicata trazione con la pinza tenuta dall'operatore mentre il colon è messo in tensione dalla pinza dell'assistente attraverso il trocar 4.

La dissezione procede da mediale a laterale con minima trazione e i legamenti peritoneali sono divisi vicino alla milza mediante Ligasure.

Cerchiamo sempre di tenere un peduncolo di tessuto attaccato alla milza per utilizzarlo come "manico" per manipolare l'organo. Questo stratagemma risulta fondamentale soprattutto quando si manipolano organi voluminosi e fragili con strumenti che risultano essere inadeguati per questo uso come pinze, dissettori etc. che benché atraumatici possono lesionare la capsula splenica e provocare sanguinamenti difficilmente dominabili.

A volte, durante la mobilitazione del polo inferiore, si possono incontrare vasi diretti al polo inferiore che devono essere sezionati. Si tratta di piccoli rami derivanti dalla vena gastroepiploica sinistra.

Divisione dei legamenti splenodiaframmatico e splenorenale

A questo punto alcuni chirurghi preferiscono isolare e sezionare i vasi ilari; noi preferiamo mobilizzare tutti i legamenti sospensori splenici prima perché ciò facilita in seguito la dissezione ilare e la sezione del peduncolo vascolare.

Se si incontra un sanguinamento durante la dissezione ilare, è molto più facile da controllare se la milza è stato mobilizzata. In questa fase della procedura è opportuno mobilizzare il paziente in una posizione completamente laterale.

A volte è difficile mobilizzare una milza megalica con l'aiuto della sola forza di gravità; ciò può accadere in coloro che hanno subìto una radioterapia e la successiva reazione post-infiammatorie ha reso i legamenti peritoneali particolarmente tenaci e fibrosi.

La dissezione procede dal polo splenico inferiore in direzione craniale. I legamenti peritoneali sono divisi con una combinazione di uncino elettrocoagulatore, Ligasure e con dissezione per via smussa. La visualizzazione del legamento in prossimità del polo superiore può essere difficile o impossibile a causa delle dimensione spleniche, perché la convessità del corpo splenico crea un'area "cieca" per la telecamera.

Per questo motivo, è necessario spostare la telecamera nel trocar 3 e lo strumento di dissezione nel trocar 4. Il trocar 1 può essere impiegato per inserire un divaricatore atraumatico per retrarre la milza verso il basso e medialmente.

Infine, il legamento frenocolico viene sezionato completamente sino a raggiungere il pilastro diaframmatico sinistro, congiungendosi alla dissezione anteriore precedentemente realizzata (Figura 8).

Durante questa fase occorre cautela per evitare di spingere la dissezione troppo posteriormente alla milza entrando in un piano retro-pancreatico a rischio di lesioni della coda del pancreas.

A questo punto alcuni chirurghi preferiscono isolare e sezionare i vasi ilari; noi preferiamo mobilizzare tutti i legamenti sospensori splenici prima perché ciò facilita in seguito la dissezione ilare e la sezione del peduncolo vascolare.

Se si incontra un sanguinamento durante la dissezione ilare, è molto più facile da controllare se la milza è stato mobilizzata. In questa fase della procedura è opportuno mobilizzare il paziente in una posizione completamente laterale.

A volte è difficile mobilizzare una milza megalica con l'aiuto della sola forza di gravità; ciò può accadere in coloro che hanno subìto una radioterapia e la successiva reazione post-infiammatorie ha reso i legamenti peritoneali particolarmente tenaci e fibrosi.

La dissezione procede dal polo splenico inferiore in direzione craniale. I legamenti peritoneali sono divisi con una combinazione di uncino elettrocoagulatore, Ligasure e con dissezione per via smussa. La visualizzazione del legamento in prossimità del polo superiore può essere difficile o impossibile a causa delle dimensione spleniche, perché la convessità del corpo splenico crea un'area "cieca" per la telecamera.

Per questo motivo, è necessario spostare la telecamera nel trocar 3 e lo strumento di dissezione nel trocar 4. Il trocar 1 può essere impiegato per inserire un divaricatore atraumatico per retrarre la milza verso il basso e medialmente.

Infine, il legamento frenocolico viene sezionato completamente sino a raggiungere il pilastro diaframmatico sinistro, congiungendosi alla dissezione anteriore precedentemente realizzata (Figura 8).

Durante questa fase occorre cautela per evitare di spingere la dissezione troppo posteriormente alla milza entrando in un piano retro-pancreatico a rischio di lesioni della coda del pancreas.

Divisione dell'ilo splenico

Per questa fase della procedura, il tavolo operatorio può essere riportato in una posizione emilaterale.

Se la milza non è diventata bluastra nella totalità dopo la legatura dell'arteria splenica possiamo aspettarci la presenza di alcuni rami arteriosi derivanti dalla arteria gastroepiploica sinistra non ancora sezionati. Altrimenti, potrebbe essere presente una vascolarizzazione splenica di tipo "distributed"(70% dei casi) per cui non tutti i rami peduncolari splenici sono stati chiusi. Noi preferiamo coagulare eventuali altre arterie per rendere l'ilo splenico più sottile possibile.

In caso di milze maligne in questa fase si possono incontrare difficoltà se sono presenti linfoadenopatie ilari. Tutti i linfonodi macroscopicamente ingranditi devono essere prelevati per consentire una più precisa stadiazione della malattia. A volte la loro stretta relazione con i vasi splenici impedisce una corretta visualizzazione del peduncolo aumentandone anche lo spessore; ciò può rendere includere in modo corretto il tessuto all'interno delle branche della suturatrice lineare.

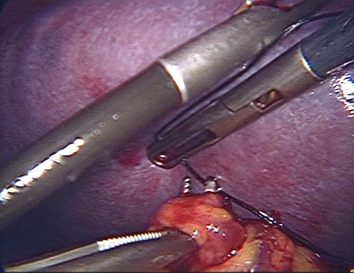

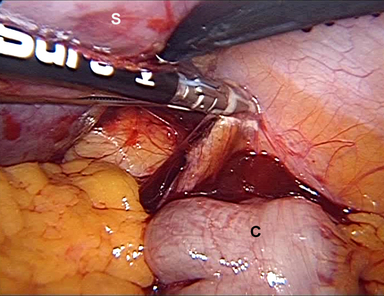

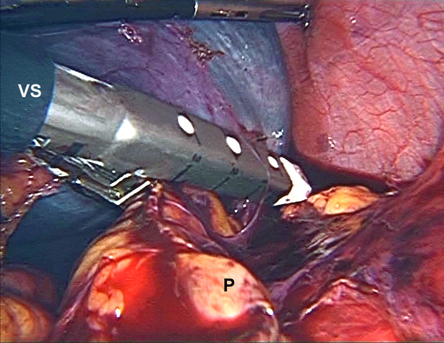

Per dividere l'ilo splenico i poli superiore ed inferiore della milza sono gentilmente sollevati dal chirurgo attraverso i trocars 2 e 3 solitamente mediante un grasper ed un dispositivo di aspirazione per esporre l'ilo splenico e la coda del pancreas. L'assistente introduce una suturatrice lineare con carica vascolare attraverso il trocar 4 e sostituisce quindi la mano del chirurgo nel trocar 2, permettendogli di utilizzare 1 o 2 ricariche per dividere i vasi splenici (Figura 9).

Il chirurgo deve tenere presente che sono sempre possibili dei malfunzionamenti della suturatrice e per questo motivo un dispositivo di aspirazione deve essere sempre in prossimità e pronto ad evacuare rapidamente il sangue.

Per questa fase della procedura, il tavolo operatorio può essere riportato in una posizione emilaterale.

Se la milza non è diventata bluastra nella totalità dopo la legatura dell'arteria splenica possiamo aspettarci la presenza di alcuni rami arteriosi derivanti dalla arteria gastroepiploica sinistra non ancora sezionati. Altrimenti, potrebbe essere presente una vascolarizzazione splenica di tipo "distributed"(70% dei casi) per cui non tutti i rami peduncolari splenici sono stati chiusi. Noi preferiamo coagulare eventuali altre arterie per rendere l'ilo splenico più sottile possibile.

In caso di milze maligne in questa fase si possono incontrare difficoltà se sono presenti linfoadenopatie ilari. Tutti i linfonodi macroscopicamente ingranditi devono essere prelevati per consentire una più precisa stadiazione della malattia. A volte la loro stretta relazione con i vasi splenici impedisce una corretta visualizzazione del peduncolo aumentandone anche lo spessore; ciò può rendere includere in modo corretto il tessuto all'interno delle branche della suturatrice lineare.

Per dividere l'ilo splenico i poli superiore ed inferiore della milza sono gentilmente sollevati dal chirurgo attraverso i trocars 2 e 3 solitamente mediante un grasper ed un dispositivo di aspirazione per esporre l'ilo splenico e la coda del pancreas. L'assistente introduce una suturatrice lineare con carica vascolare attraverso il trocar 4 e sostituisce quindi la mano del chirurgo nel trocar 2, permettendogli di utilizzare 1 o 2 ricariche per dividere i vasi splenici (Figura 9).

Il chirurgo deve tenere presente che sono sempre possibili dei malfunzionamenti della suturatrice e per questo motivo un dispositivo di aspirazione deve essere sempre in prossimità e pronto ad evacuare rapidamente il sangue.

Estrazione della milza

La rimozione della milza dalla cavità addominale rappresenta una sfida tecnica soprattutto in caso di grandi organi. In caso di malattia linfoproliferativa della milza, questa deve essere recuperata in toto.

Nei pazienti in cui non è richiesto un esame patologico approfondito, il pezzo viene morcellato nel sacchetto con pinze ad anello o con uno strumento apposito. Meticolosa Occorre attenzione in questa fase per evitare la disseminazione di frammenti di milza all'interno della cavità addominale. Infatti un impianto di cellule sul peritoneo può essere causa di splenosi e può essere responsabile di recidiva nelle malattie sia benigne che maligne.

Un altro problema che può sorgere nell'estrazione milza è la dimensione del sacchetto. In effetti, alcuni sacchetti disponibili per le procedure laparoscopiche non sono sufficientemente capienti.

Le milze che misurano fino a 25 cm di lunghezza cranio-caudale possono essere estratte utilizzando l'Endo Catch II da 15 mm (Covidien / US Surgical, Norwalk, CT)(Figura 10A). Questo può essere introdotto sia attraverso il trocar dopo sostituzione di quello da 10 mm più laterale, sia direttamente senza l'uso di un trocar.

In caso di milze più grandi non ci sono sacchetti disponibili in commercio concepiti per il recupero splenico e il chirurgo deve adattare altri dispositivi per questo scopo. Noi usiamo sacchetti da prelievo di organi mentre altri autori descrivono l'uso di sacchetti sterili "intestinali".

L'inserimento di tale sacchetto può essere difficile e viene compiuto afferrando con una pinza Kelly il sacchetto preventivamente arrotolato ed inserendolo in addome dopo aver rimosso il trocar laterale da 10 mm (4). Una volta inserita la milza nel sacchetto l'incisione del trocar 4 è minimamente allargata consentendo l'apertura del sacchetto attraverso la parete addominale. A questo punto la milza viene frantumata per estrazione.

Se la milza deve essere recuperata in toto, l'incisione dovrà essere estesa attraverso una corta incisione sottocostale, eventualmente unendo le incisioni per i trocars 3 e 4. In alternativa, può essere utilizzata una incisione sovrapubica di Pfannenstiel: rispetto ad una incisione sottocostale ha dei vantaggi estetici, è meno doloroso e può portare ad un minor numero di complicanze polmonari (Figura 10B). Questa è stata l'incisione utilizzata per il recupero della milza nei nostri ultimi casi.

Dopo il recupero della milza, la chiusura della fascia nel sito di estrazione è temporaneamente ottenuta con pinze di Kelly per permettere la reinsufflazione della cavità addominale.

Effettuato un lavaggio della loggia splenica e verificata l'emostasi noi posizioniamo sistematicamente un drenaggio addominale in tal sede. Il pneumoperitoneo viene poi evacuato, e la fascia di tutti i siti dei trocars maggiori di 10 mm oltre al sito di estrazione viene chiusa con punti assorbibili 1-0.

La rimozione della milza dalla cavità addominale rappresenta una sfida tecnica soprattutto in caso di grandi organi. In caso di malattia linfoproliferativa della milza, questa deve essere recuperata in toto.

Nei pazienti in cui non è richiesto un esame patologico approfondito, il pezzo viene morcellato nel sacchetto con pinze ad anello o con uno strumento apposito. Meticolosa Occorre attenzione in questa fase per evitare la disseminazione di frammenti di milza all'interno della cavità addominale. Infatti un impianto di cellule sul peritoneo può essere causa di splenosi e può essere responsabile di recidiva nelle malattie sia benigne che maligne.

Un altro problema che può sorgere nell'estrazione milza è la dimensione del sacchetto. In effetti, alcuni sacchetti disponibili per le procedure laparoscopiche non sono sufficientemente capienti.

Le milze che misurano fino a 25 cm di lunghezza cranio-caudale possono essere estratte utilizzando l'Endo Catch II da 15 mm (Covidien / US Surgical, Norwalk, CT)(Figura 10A). Questo può essere introdotto sia attraverso il trocar dopo sostituzione di quello da 10 mm più laterale, sia direttamente senza l'uso di un trocar.

In caso di milze più grandi non ci sono sacchetti disponibili in commercio concepiti per il recupero splenico e il chirurgo deve adattare altri dispositivi per questo scopo. Noi usiamo sacchetti da prelievo di organi mentre altri autori descrivono l'uso di sacchetti sterili "intestinali".

L'inserimento di tale sacchetto può essere difficile e viene compiuto afferrando con una pinza Kelly il sacchetto preventivamente arrotolato ed inserendolo in addome dopo aver rimosso il trocar laterale da 10 mm (4). Una volta inserita la milza nel sacchetto l'incisione del trocar 4 è minimamente allargata consentendo l'apertura del sacchetto attraverso la parete addominale. A questo punto la milza viene frantumata per estrazione.

Se la milza deve essere recuperata in toto, l'incisione dovrà essere estesa attraverso una corta incisione sottocostale, eventualmente unendo le incisioni per i trocars 3 e 4. In alternativa, può essere utilizzata una incisione sovrapubica di Pfannenstiel: rispetto ad una incisione sottocostale ha dei vantaggi estetici, è meno doloroso e può portare ad un minor numero di complicanze polmonari (Figura 10B). Questa è stata l'incisione utilizzata per il recupero della milza nei nostri ultimi casi.

Dopo il recupero della milza, la chiusura della fascia nel sito di estrazione è temporaneamente ottenuta con pinze di Kelly per permettere la reinsufflazione della cavità addominale.

Effettuato un lavaggio della loggia splenica e verificata l'emostasi noi posizioniamo sistematicamente un drenaggio addominale in tal sede. Il pneumoperitoneo viene poi evacuato, e la fascia di tutti i siti dei trocars maggiori di 10 mm oltre al sito di estrazione viene chiusa con punti assorbibili 1-0.